Ingmar Bergman e Wes Craven rappresentano due volti radicalmente diversi del cinema.

Il primo è il maestro svedese dell’introspezione e della complessità psicologica, il secondo è l’iconico maestro regista di grandi film horror e thriller. Tuttavia, i loro percorsi si sono incrociati, in un certo senso, attraverso due opere emblematiche. Sto parlando de “La fontana della vergine” di Bergman (1960) e “L’ultima casa a sinistra” di Craven” (1972). Questi due film, pur appartenendo a generi e approcci cinematografici molto diversi, condividono una sceneggiatura di base simile, ma ciascuno esplora il tema della vendetta e della violenza con un taglio e una prospettiva unici.

- La sceneggiatura e le somiglianze narrative

- Il simbolismo e l’approccio alla violenza

- La rappresentazione del male e la riflessione sulla natura umana

La sceneggiatura e le somiglianze narrative

Entrambi i film ruotano attorno alla storia di una giovane ragazza innocente che subisce una brutale violenza da parte di alcuni uomini, e alla vendetta che segue, eseguita dai familiari della vittima contro gli aggressori. Ne “La fontana della vergine”, ambientato nella Svezia medievale, la giovane Karin viene violentata e uccisa da alcuni pastori che, per un fatale colpo del destino, finiscono per cercare ospitalità nella casa dei genitori della ragazza. Una volta scoperta la verità, il padre di Karin si vendica uccidendo brutalmente gli aggressori. Nel film di Craven, ambientato nell’America contemporanea, la trama segue linee simili dove due ragazze vengono rapite e aggredite da un gruppo di delinquenti, i quali, inconsapevolmente, trovano rifugio nella casa dei genitori di una delle vittime, che si vendicano crudelmente.

Queste analogie narrative non sono casuali. Craven ha dichiarato di essersi ispirato direttamente a “La fontana della vergine”, adattando la storia alle sensibilità e alle dinamiche dell’America degli anni ’70. Sebbene entrambi i film seguano la stessa struttura, ciascuno riflette le preoccupazioni, le domande e le tensioni sociali delle rispettive epoche e luoghi.

Il simbolismo e l’approccio alla violenza

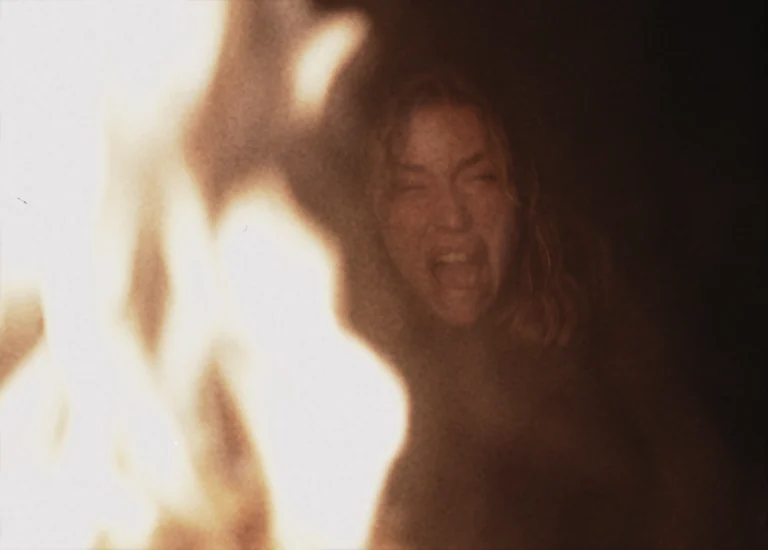

Una delle principali differenze tra i due film risiede nel modo in cui trattano la violenza e nella loro finalità simbolica. Bergman, fedele al suo stile, la utilizza come veicolo di esplorazione spirituale e morale. La violenza è rappresentata in modo sobrio e spesso fuori campo, creando un senso di orrore e di lutto piuttosto che di shock esplicito. Il film non è solo la storia di una vendetta, ma anche una profonda riflessione sul concetto di redenzione, perdono, giustizia divina e religione. Dopo la vendetta, il padre di Karin, accecato dal dolore e dalla rabbia, cerca il senso della sua azione e della sofferenza, arrivando a implorare il perdono di Dio. Nel finale, quando una fonte d’acqua sgorga dove è caduta la figlia, Bergman inserisce un simbolismo religioso potente, che offre un’opportunità di rinascita e di purificazione.

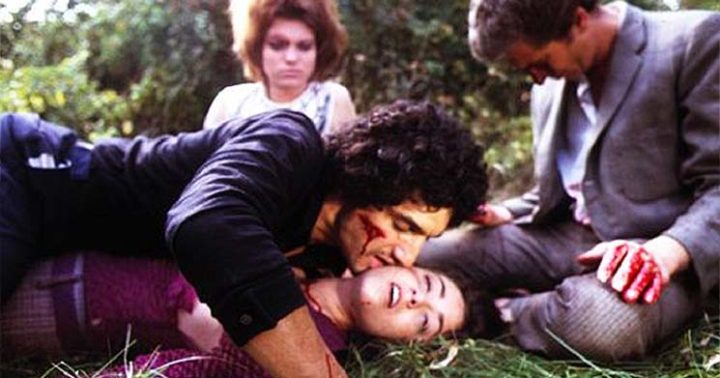

Al contrario, Craven tratta la violenza in modo brutale e diretto. Ne “L’ultima casa a sinistra” la rappresentazione è cruda, rispecchiando l’approccio più esplicito e provocatorio del cinema horror dell’epoca. Craven sceglie di non dare alla storia alcun risvolto spirituale o morale poiché il suo scopo è quello di scioccare, mostrando la violenza per ciò che è. Questo approccio si lega alla critica sociale dove il suo film offre una potente risposta disillusa e amara alla violenza e alla brutalità che caratterizzavano gli Stati Uniti negli anni ’70, un periodo segnato dalla guerra del Vietnam, dalle tensioni sociali e dall’incremento della violenza urbana. La vendetta dei genitori della vittima diventa un atto di disperazione primitiva, che lascia lo spettatore in uno stato di disagio.

La rappresentazione del male e la riflessione sulla natura umana

In entrambi i film, il male è rappresentato come un elemento inevitabile, ma ciascuno regista ne esplora le radici in modo diverso. Bergman cerca una spiegazione più complessa, indagando la natura umana in relazione alla fede e alla moralità. Gli aggressori in “La fontana della vergine” non sono rappresentati come demoni, ma come persone mosse dalla povertà e dall’ignoranza, che agiscono in un contesto di miseria e disperazione. Bergman sembra chiedersi se la vendetta possa davvero portare alla giustizia, suggerendo che solo un perdono difficile e sofferto possa risolvere il conflitto interiore.

Per Craven, il male è brutale, realistico, insensato. Non vi è alcuna ricerca di una giustificazione morale o sociale nei suoi antagonisti. Essi sono violenti per natura, rappresentando la violenza come parte integrante della società stessa. Craven non offre alcun conforto o speranza poiché la vendetta, in questo contesto, diventa semplicemente un atto di sopravvivenza, che trascina i protagonisti in un abisso di violenza. Al termine del film, non vi è alcuna risoluzione o redenzione, solo una continua spirale di brutalità che lascia gli spettatori senza risposte.

Questa comparazione tra queste due pellicole evidenzia come due film con una base narrativa simile possano portare a riflessioni diametralmente opposte sulla natura della violenza, della vendetta e della giustizia. Bergman utilizza il tema della vendetta come un pretesto per indagare la possibilità di redenzione spirituale e morale, mentre Craven lo trasforma in un’esperienza cruda e realistica, espressione della disillusione sociale.

Entrambi i film sono testimoni del proprio tempo, dove Bergman, con la sua analisi introspettiva e spirituale, si rivolge a una società che cerca risposte nel divino, Craven, con la sua brutalità realistica, riflette una società in crisi, in cui la violenza è diventata parte del quotidiano. Questa differenza di prospettiva rende entrambi i film iconici e significativi, una potentissima testimonianza della complessità della natura umana e delle sue innumerevoli contraddizioni.